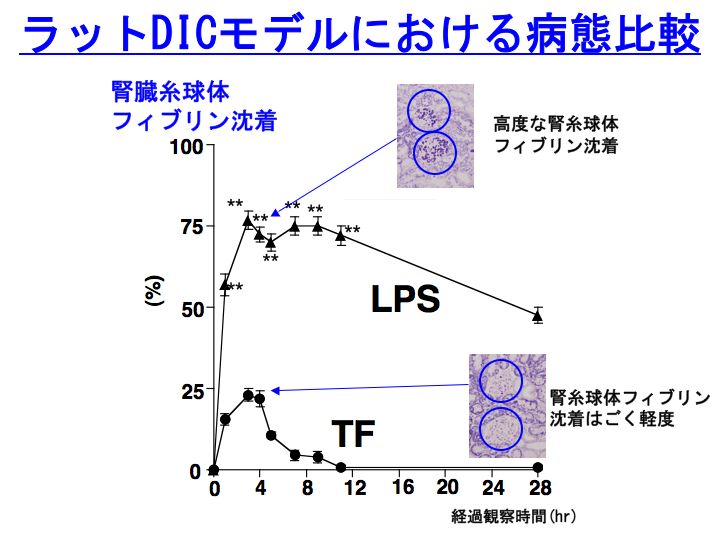

播種性血管内凝固症候群(DIC):腎糸球体フィブリン沈着(図解21)

DICモデル比較の続きです。

前回の記事では、LPS誘発DICモデルでは肝腎障害は高度であるけれども、組織因子(TF)誘発DICモデルでは肝腎障害はほとんどないことを紹介させていただきました。両モデルは、同程度の凝固活性化がみられたにもかかわらず、臓器障害の出現の仕方がまるで異なるのです。

今回は、腎糸球体フィブリン沈着の程度をPTAH染色で評価した結果を紹介させていただきます。昔の教科書には、DICの特徴的な病理像として微小血栓の沈着が記載されています。

上図の通り、LPS誘発DICモデルでは確かに腎糸球体フィブリン沈着は高度であり、しかもフィブリン沈着が遷延しています。ところが、TF誘発DICモデルにおいては腎糸球体フィブリン沈着は軽度でありしかも速やかに消退しています。

TATで評価される凝固活性化が同程度であり、血小板数やフィブリノゲンの低下で評価される消費性凝固障害が同程度であったとしても、腎糸球体フィブリン沈着の程度はまるで異なります。

つまり、昔の教科書に書かれていたDICの病理所見「微小血栓の沈着」は、決してDICにおいて普遍的に言える訳ではないことになります。

DICの2大症状は、臓器障害(微小血栓の多発による微小循環障害)と、出血症状です。さて、出血症状に関しては両モデル間で差違はあるのでしょうか?

(続く)

以下で、DIC関連記事とリンクしています。

NETセミナー:「DICの病態・診断」へ

NETセミナー:「DICの治療戦略」へ

播種性血管内凝固症候群(DIC)【図説】へ(シリーズ進行中)

DIC(敗血症、リコモジュリン、フサン、急性器DIC診断基準など)へ

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:09 | 播種性血管内凝固症候群(DIC)(図解) | コメント(0) | トラックバック(0)

子育て女性医師に対する取り組み(金沢大学 血液内科・呼吸器内科)

当科の医局長からのメッセージ

「子育て女性医師に対する取り組み」の5回シリーズが完結しましたので、

インデックスページを作成しておきたいと思います。

医師不足が大きな問題になっている現在(もちろん医師不足が現在ほど問題になっていなかった時代も同じなのですが)、子育て女性医師が如何に快適な環境で無理なく臨床を継続できるかを考え、改善していくことはとても重要なことだと思っています。

そのことが、子育て女性医師以外の医師にとっても激務の軽減につながるようになれば、良い歯車が回り出すのではないかと思います。

子育て女性医師に対する取り組み(1) :医師不足、育児、産休

子育て女性医師に対する取り組み(2) :当直、時間外勤務、医師不足

子育て女性医師に対する取り組み(3) :外来・入院診療

子育て女性医師に対する取り組み(4) :症例検討会、支援

子育て女性医師に対する取り組み(5) :非常勤、大学病院

研修医・入局者募集へ ← クリック

女性医師からのメッセージ ← クリック

金沢大学 血液内科・呼吸器内科HPへ← クリック

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:08 | 女性医師(当科)からのメッセージ | コメント(0) | トラックバック(0)