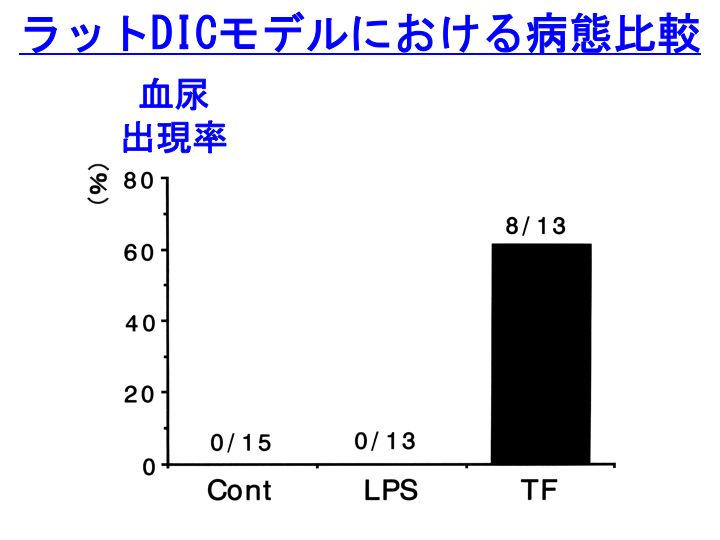

播種性血管内凝固症候群(DIC):出血症状(血尿)(図解22)

DICの2大症状は、出血症状と、臓器症状です。

前回、前々回のこのシリーズの記事では、LPS誘発DICモデルでは臓器障害は高度で腎糸球体フィブリン沈着は高度であるのに対して、組織因子(TF)誘発DICモデルでは、臓器障害はほとんどなく腎糸球体フィブリン沈着は軽度であると書かせていただきました。

それでは、DICのもう一つの症状である出血症状についてはどうでしょうか。

私たちは、上図の結果に大変驚きました。TF誘発DICモデルでは高頻度に出血症状としての血尿が見られたのに対し、LPS誘発DICモデルでは血尿は全く見られなかったからです。

どちらのDICモデルにおいても、血小板数やフィブリノゲンは同程度に低下したにもかかわらず、血尿出現率がまるで違うのです。

このことからも、DICにおいて出血が見られる場合には、その理由は、単に血小板数や凝固因子の低下と言った消費性凝固障害(consumption coagulopathy)の要素のみでは説明できないものと考えられます。

やはり線溶活性化(enhanced fibrinolysis)に伴う止血血栓の溶解が、出血しやすいかどうかの大きな要素になっているようです。

以下で、DIC関連記事とリンクしています。

NETセミナー:「DICの病態・診断」へ

NETセミナー:「DICの治療戦略」へ

播種性血管内凝固症候群(DIC)【図説】へ(シリーズ進行中)

DIC(敗血症、リコモジュリン、フサン、急性器DIC診断基準など)へ

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 18:19 | 播種性血管内凝固症候群(DIC)(図解) | コメント(0) | トラックバック(0)

造血幹細胞移植(骨髄・末梢血幹細胞・さい帯血 移植)

造血幹細胞移植とは:

血液がん(白血病やリンパ腫、骨髄腫など)や骨髄不全症(再生不良性貧血や発作性夜間ヘモグロビン尿症など)などを治すため、造血幹 細胞が含まれる血液を移植する治療法。

自家(または自己)造血幹細胞移植:移植する血液が元々患者自身のものである場合。

同種造血幹 細胞移植:移植する血液が他人のものである場合。

同系造血幹細胞移植:同種造血幹細胞移植でも、患者の一卵性 双生児から血液をもらう場合。

ドナー:血液をもらう相手(血液提供者)。

レシピエント:血液をもらう人、つまり患者。

造血幹細胞を含む血液の種類による分類

1)骨髄移植

2)末梢血 幹細胞移植

3)さい帯血移植

造血幹細胞移植(GVHDを含む)に関する本格記事は以下から御覧頂けます。

造血幹細胞移植 ← クリック

移植片対宿主病(GVHD)の分類と診断 ← クリック

金沢大学 血液内科・呼吸器内科HPへ← クリック

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:38 | 血液疾患(汎血球減少、移植他) | コメント(0) | トラックバック(0)

GVHD(分類、ステージ、重症度、ガイドラインなど)

移植片対宿主病(GVHD)

1) ドナーのリンパ球が患者のからだを攻撃する拒絶反応。

2) GVHDには、

1. 急性GVHD:同種造血幹細胞移植が行われてから100日以内に起こりやすい。

2. 慢性GVHD:同種造血幹細胞移植が行われてから100日を過ぎてから起こりやすい。

(備考)ただし、移植から100日以降に急性GVHDがみられたり、逆に慢性GVHDが100日以内に起こることもある。また、急性 GVHDと慢性GVHDの症状が同時に起こることもあり、その場合は慢性GVHDに分類される。

移植片対宿主病(GVHD)の分類、急性GVHD臓器障害のステージ・重症度分類(グレード)、慢性GVHDの診断・臨床徴候・臓器スコア・重症度分類・重症度分類のフローチャート・発症様式、ECOG performance statusなどに関する記事は以下から御覧いただけます。

移植片対宿主病(GVHD)の分類と診断 ← クリック

また、造血幹細胞移植(GVHDを含む)に関する記事は以下から御覧頂けます。

造血幹細胞移植 ← クリック

金沢大学 血液内科・呼吸器内科HPへ← クリック

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:37 | 血液疾患(汎血球減少、移植他) | コメント(0) | トラックバック(0)