抗血栓療法、抗血小板療法、抗凝固療法(アスピリン、ワーファリン)

抗血栓療法とは、血栓症の発症を抑制する治療のことです。抗血栓療法と類似した用語として、抗血小板療法、抗凝固療法があります。これらの用語は、意味するところが違いますので、厳重に使い分けする必要があります。

関連記事:血液凝固検査入門(図解シリーズ)← クリック!

抗血栓療法の分類

1. 抗血小板療法:

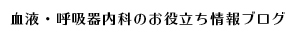

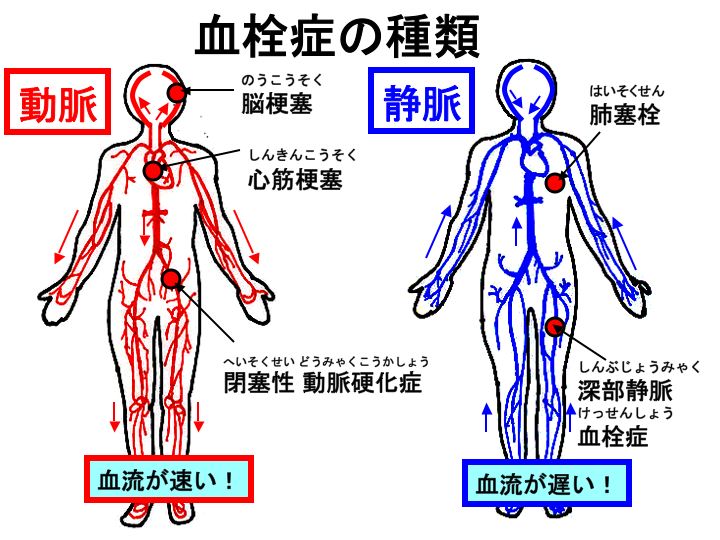

血小板の働きを抑制して、いわゆる血液をさらさらにする治療法です。主として、動脈血栓症(脳梗塞、心筋梗塞、末梢動脈血栓症など)の予防に用います。もっとも歴史のあるお薬は、アスピリン(バファリン、バッファリンと同じ)です。

2. 抗凝固療法:

凝固の働きを抑制して、いわゆる血液をさらさらにするお薬です。主として、静脈血栓症(深部静脈血栓症、肺塞栓など)や、心房細動からの脳塞栓(心原性脳塞栓)の発症予防に用います。もっとも歴史のあるお薬は、ワルファリン(商品名:ワーファリン)です。

3. 線溶療法:

できてしまった血栓を溶かす治療です。ウロキナーゼやt-PAがこの分類に属する治療薬です。

抗血栓療法、抗血小板療法、抗凝固療法は、それぞれ意味するところが違います。抗血小板療法と抗凝固療法を合わせて(線溶療法も含めることがあります)、抗血栓療法と言います。

たとえば、アスピリンによる抗凝固療法というのは、間違った言い方です。アスピリンによる抗血小板療法ならOKです。アスピリンによる抗血栓療法という言い方なら許容できます。

臨床家の間でも、多少混乱があるようです。しかし、抗血小板療法、抗凝固療法のどちらを使うかという使い分けはとても重要です。しっかり区別すべきと考えられます。

関連記事(リンクしています)

・NETセミナー:血栓症と抗血栓療法のモニタリング

・ヘパリン類(フラグミン、クレキサン、オルガラン、アリクストラ)

・低分子ヘパリン(フラグミン、クレキサン)

・オルガラン(ダナパロイド )

・NETセミナー:DICの病態・診断

・NETセミナー:DICの治療

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 18:07 | 血栓性疾患 | コメント(0) | トラックバック(0)

ビタミンK依存性凝固因子(肉納豆、にくなっとう、2 9 7 10?)

今回の記事は、医学関連の学生さんが対象です。

凝固因子は、文字通り血液を凝固する(止血する)のに必要な因子です。

全部で、I 因子(フィブリノゲンと同義)から、XIII 因子まであります(VI 因子は欠番です)(最後に笑い話を掲載)。

凝固因子の中には、ビタミンKがないと活性を持つことができない凝固因子があります。このような凝固因子を、ビタミンK依存性凝固因子と言います。

ビタミンK依存性凝固因子は、全部で4つあります。

VII、IX、X、II 因子の4つです。

なかなか覚えにくいですね。

医学参考書には、「肉納豆(にく なっとう:2 9 7 10)」と覚えましょうと書かれています。しかし、2 9 7 10の配列には何の意味もありません。

どうせ覚えるのであれば、意味のある順番でおぼえましょう!

やはり、下記の順番です。

VII、IX、X、II

半減期の順番です。

VIIが、半減期が最も短いです。

ですから、ビタミンK欠乏症では、半減期の短い第VII因子が最初に低下します。

ビタミンK欠乏症のスクリーニングは、プロトロンビン時間(PT)で行うのですが(APTTではありません)、PTは、半減期の短い第VII因子をひっかけるためです。

(笑い話)もう10年以上経過していますので、時効の話です。今でも、思い出しますと笑いがこみ上げてきてしまいます。凝固検査の結果「この患者さんは、第VI(6)因子欠損症が疑われますので精査をお願いします」というコンサルトを受けたことがあります。しかし、第VI因子は存在しないのです。一発でヤブ医者であることがばれてしまいますね。

【リンク】