播種性血管内凝固症候群(DIC)の病態、診断、治療(研修医/学生対応)

金沢大学 血液内科・呼吸器内科に併設したこのブログにも、少しずつGoogleやYAHOOによる検索で訪問いただく方が増えてきたようです。検索ワードの掛け合わせ方から、医学部学生さんや、研修医の皆さんのご訪問も多くなってきているように感じています。

今回は、播種性血管内凝固症候群 ( D I C )の記事を、医学部学生さんや、研修医の皆さん対応で簡明に書かせていただきたいと思います。

【関連記事】

<特集>播種性血管内凝固症候群(図説)← クリック(シリーズ進行中!)

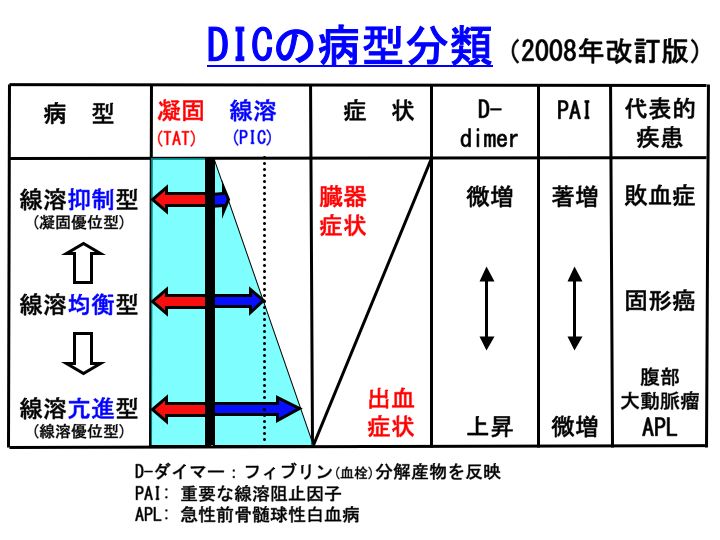

DIC病型分類に関する欧文論文:Classifying types of disseminated intravascular coagulation: clinical and animal models. Journal of Intensive Care 2014, 2: 20.

1)播種性血管内凝固症候群 ( D I C )の語源

Disseminated:播種性(種をばらまくように)

I ntravascular:血管内(血管内に)

Coagulation:凝固(凝固活性化→微小血栓多発)

DICは「究極の血栓症」「血栓症の王様」とも言える。

DICに対して有効な薬剤は、深部静脈血栓症などの他の血栓症に対しても有効。

2)DICの概念

1. 基礎疾患の存在

2. 全身性持続性の極端な凝固活性化

3. 線溶活性化(その程度は種々)

4. 消費性凝固障害

5. 出血症状、臓器症状

3)DICの基礎疾患

三大疾患:敗血症,急性白血病、固形癌

産科合併症(常位胎盤早期剥離,羊水塞栓)、外傷、熱傷、膠原病(血管炎合併)、ショック、大動脈瘤、劇症肝炎、肝硬変、急性膵炎など。

4)DICの発症機序

● 急性白血病&固形癌:線溶亢進型〜線溶均衡型DIC(旧名称:線溶優位型〜中間型DIC)

腫瘍細胞中の組織因子(tissue factor:TF)(旧称:組織トロンボプラスチン)が、外因系凝固機序を活性化する。

● 敗血症:線溶抑制型DIC(旧名称:凝固優位型DIC)

単球からのTF産生。血管内皮からのTF産生、トロンボモジュリン発現低下(by LPS,サイトカイン)

5)DICの二大症状

1. 出血症状

2. 臓器症状

6)DICではなぜ出血するか?

1)消費性凝固障害:血小板や凝固因子の低下。

2)線溶活性化:止血血栓の溶解。

7)DICではなぜ臓器障害をきたすか?

・微小血栓多発に伴う微小循環障害のため。

・しばしば多臓器不全(multiple organ failure:MOF)

8)DICの予後(旧厚生省研究班疫学調査)

平成4年度:4科で死亡率65.2%(内科68.1%・外科71.3%・小児科45.5%・産婦人科38.9%)

平成10年度:6科で死亡率56.0%(内科61.8%・外科61.5%・小児科42.3%・産婦人科46.4%・集中治療部46.4%・救急部42.9%)

9)DICの治療

1.基礎疾患の治療(最重要)

2.抗凝固療法

ヘパリン類:ダナパロイド(オルガラン)、低分子ヘパリン(フラグミン)、未分画ヘパリンから選択

アンチトロンビン濃縮製剤(アンスロビンP、ノイアート、ノンスロン)

合成抗トロンビン薬:メシル酸ナファモスタット(フサン:FUT)、メシル酸ガベキサート(FOY)

3.補充療法:濃厚血小板(血小板の補充)、新鮮凍結血漿(凝固因子の補充)

4.抗線溶療法;トラネキサム酸(トランサミン)など:原則禁忌(線溶抑制型DICでは絶対禁忌)

理由:臓器障害を悪化

DIC関連記事(リンクしています)

・播種性血管内凝固症候群(DIC)の病態、診断、治療(研修医/学生対応)

・急性前骨髄球性白血病(APL)とDIC:ATRA、アネキシンII

・TAT

・PIC

・NETセミナー:DICの病態・診断

・NETセミナー:DICの治療

・ヘパリン類(フラグミン、クレキサン、オルガラン、アリクストラ)

・低分子ヘパリン(フラグミン、クレキサン)

・オルガラン(ダナパロイド )

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 19:51 | DIC | コメント(3)

医学部卒業後の進路:基礎医学、臨床(研修医)、行政

医学部卒業後の進路について、管理人の知るところを書かせていただきます。

1)基礎医学:

研究一筋の道です。臨床は大事ですが、臨床レベルの発展を支えているのは、基礎医学です。基礎医学の研究の積み重ねによって、素晴らしい診断方法や治療方法の発展があります。

基礎医学は日本の医学研究を支えています。現在、基礎医学へ進む人はとても少ないです。海外の医学研究に遅れをとらないようにしなければいけません。いろんな要素があると思いますが、国の行政の力によっても、もっと基礎医学に進む人が増えるようにしていただきたいと思っています。

2)臨床医学:

研修医を経て、臨床医になるコースです。多くの人が、この道を選択します。ただし、極めて多くの領域があります。

内科系:

内科(さらに多くの領域があります)、小児科、精神神経科、放射線科など、多数。

外科系:外科(さらに多くの領域があります)、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科など、多数。

たとえば、ここから、多くの分野を知ることができます。

研修医・入局者募集 ← こちらからもアクセスいただけます。

3)行政(厚生労働省)など:

私の同期生も、複数人がこの道を選択されました。

現在の医療は、良き行政のもとに、発展していきます。とても大事な仕事ですし、私達臨床家も多くの期待を寄せています。

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:45 | 医学全般 | コメント(0) | トラックバック(0)